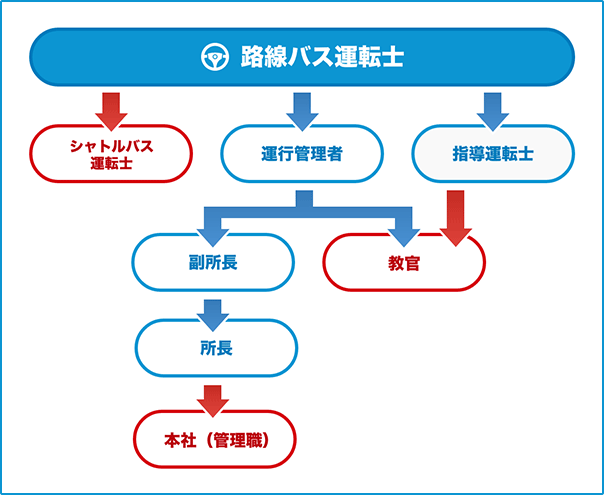

キャリアアッププラン

運転士の業務に就くスタッフのなかには「ずっとバスを運転していたい」「お客さまと直接接することができる業務に就いていたい」

といったように運転士に関わる業務を希望する人もいれば、

「運行管理の業務を経験して、これまでと違った側面から業務に携わる視野を広げたい」といったビジョンを持っている人もいます。

弊社では、各々違った将来像を持っていたとしても、それぞれの分野でキャリアアップを目指せるよう、キャリアアッププランを策定し、目標に向かって頑張るスタッフを応援しています。

塩浜営業所 指導運転士(2017年1月入社)

子どものころに夢見た運転士の道へ

小さいころからバス運転士への憧れはあったのですが、なかなか機会がなく3年ほどトラック運転手をしていました。そんなときに偶然インターネットで臨港バスが運転士を募集していることを知りました。昔から乗っていたこともあって親しみを感じていたので詳しく調べてみると、運転士の養成制度が実施されており、これなら私も運転士を目指せると思ってチャレンジしました。

小さいころからバス運転士への憧れはあったのですが、なかなか機会がなく3年ほどトラック運転手をしていました。そんなときに偶然インターネットで臨港バスが運転士を募集していることを知りました。昔から乗っていたこともあって親しみを感じていたので詳しく調べてみると、運転士の養成制度が実施されており、これなら私も運転士を目指せると思ってチャレンジしました。

臨港バスに入社後は教官の下について教習がスタートしましたが、まず教わったのが「時間に間に合わせることも大事だが、お客さまが安全に目的地に到着することを第一に考える」ということでした。運転士として路線バスを走らせるようになってからも、安全運行が何より大切だという思いは持ち続けています。それにプラスして、ご乗車いただいたお客さまに乗り心地が良かったと感じていただけるよう日々努力しています。

基本的なことかもしれませんが、例えばアクセルやブレーキペダルの踏み方や、踏み込む力加減などをほんの少し変えるだけでもバスの運転は全く変わってきます。こうしたことの積み重ねが安全運行や乗り心地にも関係してくるため、常に意識して運転するように心掛けています。

自己管理で仕事とプライベートの充実が可能

運転士の勤務は日ごと週ごとに早朝勤務や遅番勤務が変わります。例えば早朝6時03分に営業所を出発するバスが担当であればその20分前までに出勤する必要があるので、分単位で出勤時間が毎日異なります。退勤時間もバラバラで、時間外勤務については任意となります。長く働きたいと思う日は、残業を希望して働ける場合もありますし、早く上がりたい日は定時で帰ることができます。

運転士の勤務は日ごと週ごとに早朝勤務や遅番勤務が変わります。例えば早朝6時03分に営業所を出発するバスが担当であればその20分前までに出勤する必要があるので、分単位で出勤時間が毎日異なります。退勤時間もバラバラで、時間外勤務については任意となります。長く働きたいと思う日は、残業を希望して働ける場合もありますし、早く上がりたい日は定時で帰ることができます。

こういった環境なので、日々の生活をしっかり「自己管理」するということが必然的に求められます。業務時間はしっかりと仕事をして、仕事が無事に終わればプライベートを楽しんで、次の日はまた仕事を頑張るというように仕事とプライベートをバランスよく管理していくことがうまく働いていくコツだと思います。

私は体を動かすことが好きなので休日はランニングや野球、筋トレをして仕事の疲れやストレスを発散しています。周囲を見ると、休暇を使い旅行に行ったり家族と過ごしたりと、メリハリをつけてうまく働いているという方がほとんどだと思います。

未来の運転士を指導する立場に

2022年6月に指導運転士へとキャリアアップしました。指導運転士になったことで、バスの運転だけでなく、新人運転士の教習を担当することになりました。教官の指導を受けた教習生は次のステップとして、1人で路線バスの運行ができるようになるために、指導運転士の下で教習を受けます。教習生に実際の運行の流れを一から全部やってもらう中で、お客さまを乗せたバスに同乗し、安全運転の大切さや安全運転を心掛けるとどんな走り方になるのか、また路線ごとの道路状況の特徴など、より実践的なノウハウを教える、師匠のような立場となります。

2022年6月に指導運転士へとキャリアアップしました。指導運転士になったことで、バスの運転だけでなく、新人運転士の教習を担当することになりました。教官の指導を受けた教習生は次のステップとして、1人で路線バスの運行ができるようになるために、指導運転士の下で教習を受けます。教習生に実際の運行の流れを一から全部やってもらう中で、お客さまを乗せたバスに同乗し、安全運転の大切さや安全運転を心掛けるとどんな走り方になるのか、また路線ごとの道路状況の特徴など、より実践的なノウハウを教える、師匠のような立場となります。

指導していく中で、例えば私の運転と教習生の運転に差が出た場合、経験からくる感覚的なところもあるので、どこが違うのか言葉ではなかなか伝えづらい部分もあり、指導が難しいと感じることもあります。その場合もあせらず、丁寧で思いやりのある言葉を使い、相手の立場になって教えることが大切だと思います。

運転士はお客さまの命を預かるという大変な仕事です。でも、お客さまから「ありがとう」や「お願いします」という一言をいただくと、今以上に頑張ろうと思えます。お客さまが自分のバスに乗ってもらえるというだけでやっぱり嬉しいですし、そこには本当にやりがいしかありません。不安に思うところもあるかもしれませんが、少しでも運転士の仕事に興味を持っていただけているのであれば、技術的なことはゼロから全部教えますので、ぜひチャレンジしてほしいです。

研修センター 教官(1992年7月 運転士として入社)

バス運転士に必要なスキルをしっかり教えていく

運転士を20年以上務めてきた経験を生かしながら、これからも長く現場に携わっていきたいという思いから、運行管理者を経て教官へとキャリアアップしました。

運転士を20年以上務めてきた経験を生かしながら、これからも長く現場に携わっていきたいという思いから、運行管理者を経て教官へとキャリアアップしました。

教官の仕事は、新人運転士として入社してきた方たちが、一人前の運転士として活躍するために必要なことを一から丁寧に教えていくことです。養成制度での入社も含め、自動車教習所で大型自動車第二種免許を取得してから社内教習を行うことになりますが、教習所で習得する運転技術=バス運転士としてのスキルというわけではありません。入社後の教習では、バス運行は人命輸送であるということを第一に考えてもらいながら、バス運転士に求められる様々なスキルを学んでいただきます。

教習では一度に複数の教習生を担当しますが、これまでの自動車運転経験の有無や教習生の性格など様々な要因により、一人一人の習熟度は違ってきます。実際の指導では、教習生の習熟度に合わせ教習内容を変えるようにしています。これまでに私が担当してきた教習生も、ペースは遅くても時間をかければ一人前の運転士へと到達していますので、それぞれの習熟度を見極めるということは教官として大切なことだと思っています。

運転士としての経験を次世代につなぐ

教習生の中には、他社でバス運転の経験がある方もいます。しかし、当社の路線状況や運行に関するノウハウ、知識は全くない状態で入社してきます。バス業界未経験の方や養成運転士として入社された方だとなおさらです。口頭で説明しても教習内容が理解しにくいため、まずは教官がバスを運転して手本を見せる、そして教習生に理解してもらうという教習が必要です。この“理解してもらうまで”が、教官として大変だと感じるところです。一人前のバス運転士になれるように一から教えていくので、根気は必要ですがその分やりがいも感じます。

教習生の中には、他社でバス運転の経験がある方もいます。しかし、当社の路線状況や運行に関するノウハウ、知識は全くない状態で入社してきます。バス業界未経験の方や養成運転士として入社された方だとなおさらです。口頭で説明しても教習内容が理解しにくいため、まずは教官がバスを運転して手本を見せる、そして教習生に理解してもらうという教習が必要です。この“理解してもらうまで”が、教官として大変だと感じるところです。一人前のバス運転士になれるように一から教えていくので、根気は必要ですがその分やりがいも感じます。

私も長く運転士として勤めてきた中で、もちろん良いことばかりでなく悪いことも経験してきました。そこで培われた危機感や注意力、気構え、対処法も積極的に伝えています。これは子育てで例えると、親が子どものときにした怪我や失敗談を子どもに話すことで、その子どもが親と同じ失敗をしないように注意力を身につけさせることと同じだと思っています。私の悪い経験を伝えていくことで教習生が同じ轍を踏まないような指導をしていきたいです。

教官としての最終目標は、教習生を一人前の運転士に導いていくことですので、無事に運転士として独り立ちさせたときには非常に達成感があります。教習開始からおおよそ5カ月、長いと半年以上かかることもありますが、特に時間のかかった教習生が独り立ちすると、長い間よく頑張ってくれたと胸が熱くなります。今後も長く当社の運転士として活躍してもらえたらうれしいです。

教官は、バス運転士に求められることを理解し発信できる能力が求められる

「バス運転士とは」をきちんと理解してそれを理論的に伝えられる人は、教官に向いていると思います。やはり運転士としてバスを運行するだけではなく、人に知識や技術を教えていく立場になりますので、当社をご利用いただくお客さまから何を求められているのかを自分で理解するだけでなく、整理して伝える能力が教官に必要な要素です。

「バス運転士とは」をきちんと理解してそれを理論的に伝えられる人は、教官に向いていると思います。やはり運転士としてバスを運行するだけではなく、人に知識や技術を教えていく立場になりますので、当社をご利用いただくお客さまから何を求められているのかを自分で理解するだけでなく、整理して伝える能力が教官に必要な要素です。

私も運行管理者を約5年経験しましたが、営業所内の事務仕事や他の運転士、他の職種の社員に関することなど、一人の運転士として働いているときには見えなかった部分に気づくことができました。教官は運転や運行に関するスキルを教えることはもちろんですが、運転士を指導・管理していくという立場でもあります。将来、教官を目指そうと思う方は、運転以外のいろんなことに目を向けて、それを伝えていく力を養ってほしいです。